全球太空經濟在2040年預計突破1兆美元,電子廠商紛紛投入太空市場。但面對火箭與太空環境嚴苛的考驗,如何在地面模擬測試,使您的產品可在軌道順利運行?

(點圖觀看影片)

(點圖觀看影片)

🚀 詳細全文:https://pse.is/240815TSIAweb

1957年第一顆人造衛星發射後,現今已有近萬顆衛星在太空飛行,數量持續增加中。衛星已經跟我們的日常生活密不可分,例如地圖導航、實況轉播等,另外.俄烏戰爭中使用「星鏈」衛星通訊連網,台灣也在0403花蓮地震首次使用低軌衛星技術,協助災區通訊。因此,發展衛星科技除了民生用途,也深具國家安全考量。

我國從2019年到2029年,於第3期「國家太空科技發展長程計畫」投入超過新台幣400億元,進行低軌通訊衛星的研製、規劃國家發射場與人才培育。工研院估算,至2030年,全球每年將發射1,700顆衛星升空,屆時將創造至少4,000億美元的產值。根據美國衛星產業協會(Satellite Industry Association)預計,全球太空經濟在2040年更有望突破1兆美元,其中衛星產業占比上看88%,達9,252億美元。

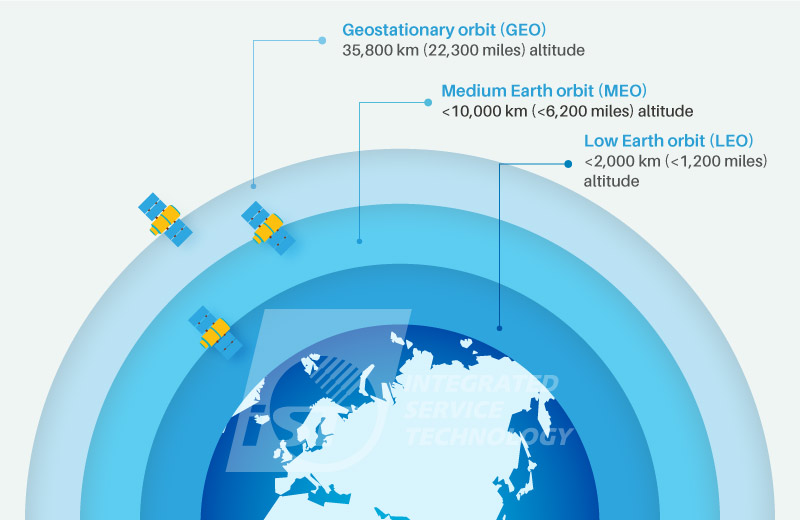

衛星依據軌道高度的分類 (圖片來源:宜特科技繪製)

衛星按軌道高度可分成低軌(LEO<2,000 Km)、中軌(MEO<10,000 Km)以及地球同步軌道衛星(GEO~35,800 Km),重量從幾公斤到數百公斤不等,其中SpaceX Starlink低軌通訊衛星近年轉商業化,開啟了新太空經濟模式。另外立方衛星(CubeSat)造價門檻相對低,成為切入衛星技術研究的熱門標的。衛星產業鏈日趨成熟,以及衛星發射和製造成本的降低,帶來龐大的太空商機,相應的電子零組件需求亦隨之增加,讓不少廠商對邁向太空市場摩拳擦掌。

衛星是由幾個次系統整合而成,包含姿態控制、電力、熱控、通訊、推進和酬載(Payload)…等。例如遙測衛星(Remote Sensing Satellite),其功能是繞地球軌道拍攝照片,其中姿態控制次系統使鏡頭能維持對著地球方向;影像感測器則是攝取影像的酬載,電力次系統負責電力儲存與電源管理,最後將照片透過通訊次系統傳回地面,衛星內部有我們熟知的各種電子零組件。

正統太空規的電子零組件要價不斐,且某些零件因各國管制政策不易取得,而商用現貨(Commercial Off-the-Shelf,簡稱 COTS),例如電腦、手機和汽車採用的電子零組件,價格相對親民,性能好,供貨也較充沛,近年採用COTS執行太空任務是相當熱門的趨勢。COTS電子零組件要上太空,需經過哪些驗證測試?本期宜特小學堂,將從火箭發射環境、太空環境,逐一說明COTS欲跨入太空應用將面臨的挑戰和驗證測試方式。